今もアフリカにのこる植民地時代の影響とは?

1840年に描かれた、奴隷貿易の悲惨な現実を描写した絵画。アフリカ人がヨーロッパ人によって拘束され、船に積み込まれる様子が描かれている。

出典:Public domainより

現在は独立したといっても、かなりの期間支配されていたので、多くのアフリカ諸国は現在でも旧宗主国の影響を強く受けています。その影響は以下のような形で現れています。

|

|

|

分野別の影響

ヨーロッパ列強による植民地時代の影響は、言語、宗教、国境など多岐にわたります。分野別に分けて解説しますね!

言語の影響

例えば言語を例にすれば、東側諸国の大部分はイギリスの支配下にあり、西側諸国の大部分はフランスの支配下にあった為、東側では英語が、西側ではフランス語が公用語として話されています。

宗教の影響

ヨーロッパ勢の進出にともないキリスト教が広まり、サハラ砂漠以南のアフリカでは6割ほどがキリスト教徒となっています。ナイジェリアでは独立後、キリスト教とイスラーム教が対立する宗教間紛争が起こり、今でも過激波によるテロや暴動が続いています。

国境の影響

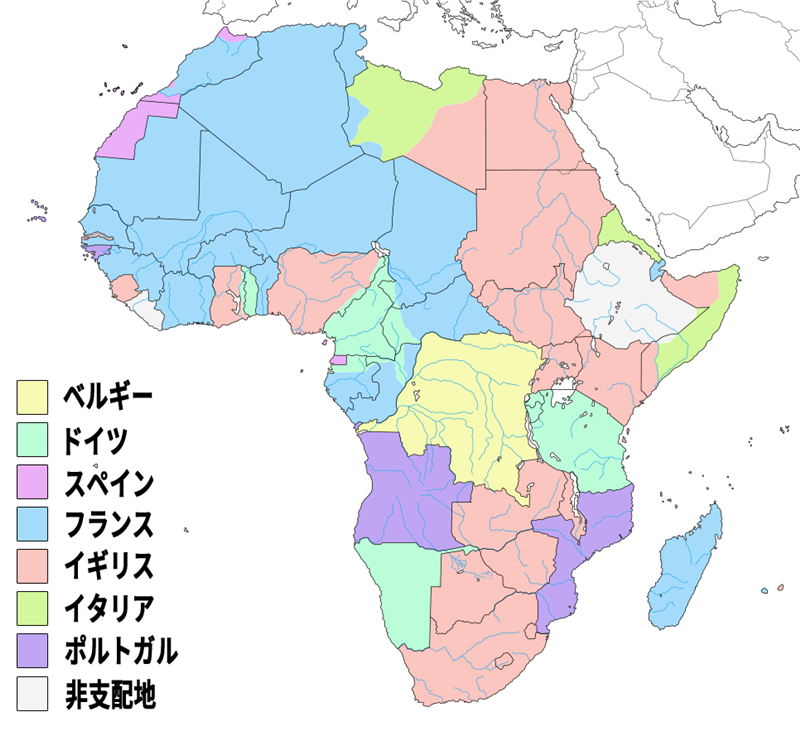

欧州列強によるアフリカ支配域(1913年)

出典:『Colonial Africa 1913 map』- Photo by Aris Katsaris / CC BY-SA 3.0より

またヨーロッパ諸国は、アフリカの支配領域を利害によって、経緯線に沿って分割しました(アフリカ分割)。アフリカの国境に直線のものが多いのは、この分割統治の名残なのです。

すでに存在した民族分布の境界線を無視し、ヨーロッパ諸国の利害で人為的に国境線を引いてしまったため、アフリカに住んでいた様々な民族が分断・混在する結果となってしまいました。

独立後も国民がまとまらず、民族間対立による内戦や紛争が絶えない状態になっているのは、植民地支配の影響なのです。

|

|

|

アフリカ各国の影響まとめ

アフリカは地域によって植民地支配の様相が大きく違っていて、それが今の政治、経済、言語、社会構造にも色濃く影響を与えてたりします。以下のように地域別(5地域)に分類して影響を紹介していきます。

北アフリカ

| 国名 | 植民地期間 | 現在に残る影響 |

|---|---|---|

| エジプト | 1882年〜1956年(イギリス)※名目上はオスマン帝国領 | 英語教育、スエズ運河を巡る外交戦略、議会制度 |

| アルジェリア | 1830年〜1962年(フランス) | フランス語文化、暴力的独立闘争の記憶、移民問題 |

| チュニジア | 1881年〜1956年(フランス) | フランス語教育、法制度、労働移民の伝統 |

| モロッコ | 1912年〜1956年(フランスおよびスペイン) | 多重言語構造(アラビア語・フランス語・スペイン語)、王制強化 |

| リビア | 1911年〜1951年(イタリア) | インフラ開発の名残、反欧州意識の根源 |

| 南スーダン | 1899年〜1956年(英・エジプト共同統治)→2011年にスーダンから分離独立 | 民族分断、教育機会の不平等、宗教・言語対立 |

| スーダン | 1899年〜1956年(英・エジプト共同統治) | 北部・南部の格差構造、アラブ・アフリカ文化の対立 |

|

|

|

西アフリカ

| 国名 | 植民地期間 | 現在に残る影響 |

|---|---|---|

| セネガル | 1659年〜1960年(フランス) | フランス語教育、ダカールに残る植民地都市設計 |

| コートジボワール | 1893年〜1960年(フランス) | フランスとの経済的結びつき、言語・法制度の継承 |

| ナイジェリア | 1861年〜1960年(イギリス) | 英語の公用語、民族・宗教間対立の根源 |

| ギニア | 1891年〜1958年(フランス) | 独立後の孤立政策の影響、フランス語文化 |

| ブルキナファソ | 1896年〜1960年(フランス) | 教育制度の仏式化、農業経済への依存 |

| ニジェール | 1890年〜1960年(フランス) | 仏語の行政使用、サヘル地帯の経済的停滞 |

| ベナン | 1894年〜1960年(フランス) | フランス文化の強い影響、公務員制度の継承 |

| ガンビア | 1888年〜1965年(イギリス) | 英語、狭隘な国土による経済的依存構造 |

| シエラレオネ | 1808年〜1961年(イギリス) | クレオール文化、教育水準の高さと政治的不安定 |

| ギニアビサウ | 1879年〜1974年(ポルトガル) | ポルトガル語、植民地戦争の記憶と独立後の混乱 |

| マリ | 1892年〜1960年(フランス) | 教育と官僚制度の仏語化、貧困とフランとの経済連携 |

| トーゴ | 1884年〜1914年(ドイツ)、1920年〜1960年(フランスの委任統治) | ドイツ・フランスの影響混在、言語と法制度の多層性 |

|

|

|

中部アフリカ

| 国名 | 植民地期間 | 現在に残る影響 |

|---|---|---|

| コンゴ民主共和国 | 1885年〜1960年(ベルギー)※1885年〜1908年は国王個人領 | 暴力的支配の記憶、鉱山資源の搾取構造、仏語文化 |

| コンゴ共和国 | 1880年〜1960年(フランス) | フランス語の公用語化、首都ブラザヴィルに仏式都市構造 |

| 中央アフリカ共和国 | 1903年〜1960年(フランス) | 政治的不安定、仏語依存経済、教育制度の仏語化 |

| ガボン | 1885年〜1960年(フランス) | 資源依存経済とフランスとの結びつき、仏語教育 |

| 赤道ギニア | 1778年〜1968年(スペイン) | スペイン語唯一のアフリカ公用語国、独裁体制の継続 |

| チャド | 1900年〜1960年(フランス) | 仏語とアラビア語の二重構造、北南対立の政治構図 |

|

|

|

東アフリカ

| 国名 | 植民地期間 | 現在に残る影響 |

|---|---|---|

| ウガンダ | 1894年〜1962年(イギリス) | 英語の公用語、部族間の緊張、教育制度の英式継承 |

| ケニア | 1895年〜1963年(イギリス) | 英語とスワヒリ語の二言語制、土地所有問題 |

| タンザニア | 1885年〜1919年(ドイツ)、1919年〜1961年(イギリス委任統治) | スワヒリ語の普及(ドイツ統治期の影響)、植民地鉄道の継承 |

| ルワンダ | 1897年〜1916年(ドイツ)、1916年〜1962年(ベルギー) | 民族分類政策がジェノサイドの原因に、仏語文化の定着 |

| ブルンジ | 1899年〜1916年(ドイツ)、1916年〜1962年(ベルギー) | ツチ・フツの対立構造、ベルギー教育制度の影響 |

| ソマリア | 1889年〜1960年(イタリアおよびイギリス) | 南北の分断、法制度・インフラの不統一 |

| ジブチ | 1883年〜1977年(フランス) | フランス軍基地の存続、仏語の行政的支配 |

| エリトリア | 1890年〜1941年(イタリア)、1941年〜1952年(英軍統治)、以後エチオピアに併合 | イタリア建築と近代化政策、独立戦争の遠因 |

| エチオピア | 1936年〜1941年(一時イタリア占領) | 占領期間は短いが、近代国家建設への刺激、交通インフラへの影響 |

| マラウイ | 1891年〜1964年(イギリス) | 英語の公用語、農業中心経済の継承 |

|

|

|

南部アフリカ

| 国名 | 植民地期間 | 現在に残る影響 |

|---|---|---|

| 南アフリカ共和国 | 1652年〜1961年(オランダ→イギリス)※アパルトヘイト体制は1994年まで | 人種差別政策の影響、公用語の多様性、先進的経済構造と格差 |

| ザンビア | 1891年〜1964年(イギリス) | 英語の使用、鉱業への経済依存、教育制度の英式化 |

| マラウイ | 1891年〜1964年(イギリス) | 植民地時代の農業経済構造、教育制度、英語の使用 |

| ナミビア | 1884年〜1915年(ドイツ)、以後南アフリカによる統治(実質的独立は1990年) | ドイツ語の一部残存、植民地都市設計、アパルトヘイト制度の影響 |

| ボツワナ | 1885年〜1966年(イギリス) | 平和的独立の模範、英語とツワナ語の二言語制 |

| レソト | 1868年〜1966年(イギリス) | 教育水準の高さ、モノカルチャー経済構造 |

| エスワティニ | 1903年〜1968年(イギリス) | 英語とスワジ語の併用、王政の継続 |

| ジンバブエ | 1890年〜1980年(イギリス、かつてのローデシア) | 土地問題、白人支配層の影響、教育と経済の二重構造 |

| モザンビーク | 1498年〜1975年(ポルトガル) | ポルトガル語の公用語化、インフラの不均衡、内戦の背景 |

| アンゴラ | 1575年〜1975年(ポルトガル) | 長期内戦の要因、ポルトガル語と中部アフリカ文化の融合 |

| モーリシャス | 1715年〜1968年(フランス→イギリス) | 多文化社会の形成、英仏の混合制度、観光産業の発展 |

| セーシェル | 1756年〜1976年(フランス→イギリス) | 仏英の混合言語文化、観光経済、独立後の政治安定 |

| カーボベルデ | 1462年〜1975年(ポルトガル) | クレオール文化、ポルトガル語の継続、ディアスポラ社会 |

| コモロ | 1841年〜1975年(フランス) | 政治不安、仏語の使用、経済依存体質 |

|

|

|