アフリカが別名「暗黒大陸」と呼ばれた理由とは?

「暗黒大陸」──ちょっとドキッとするようなこの呼び方、かつてアフリカ大陸がヨーロッパ人の間でそう呼ばれていたことがあります。でも実はこれ、アフリカの実態を表す言葉じゃなくて、当時の“無知と偏見”から生まれた表現なんです。では、なぜアフリカがそんな呼ばれ方をしていたのか?その背景を見ていきましょう。

|

|

|

「暗黒大陸」=アフリカのことを“知らなかった”だけ

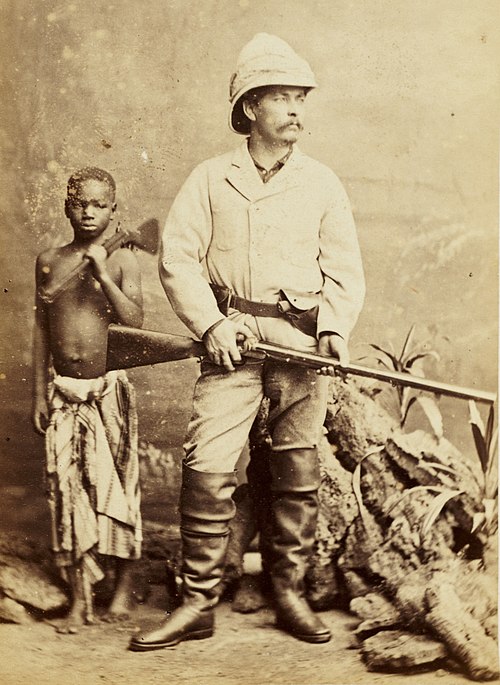

1872年に撮影されたアフリカ探検から帰還した直後の探検家ヘンリー・モートン・スタンリーの肖像写真。背後にいるのは、アフリカ人奴隷で、スタンリーの養子となったカルル

出典:Public domainより

この言葉が有名になったのは19世紀のヨーロッパ。当時の探検家ヘンリー・モートン・スタンリーが著書『Dark Continent(暗黒大陸)』の中でアフリカをこう表現したことが始まりだと言われています。

でもこの「暗黒」って、“文化が未発達”とか“野蛮”って意味ではなく、単純に“よく知られていなかった”という意味が強かったんです。ヨーロッパの地図では、アフリカの内陸部がまっ白なままで、「ここ、何があるかわからん」って状態。だから「未知の黒いベールに包まれた土地=暗黒大陸」と呼んでしまったわけですね。

実際には、高度な文明もたくさんあった

「暗黒」なんて言われてたアフリカですが、当時から多くの王国や都市文明が存在していました。西アフリカのマリ帝国、ナイジェリアのベニン王国、エチオピアのアクスム王国など、建築・交易・学問が発達していた地域も多かったんです。

例えばティンブクトゥでは、医学や天文学の研究が行われていたし、スーダンではピラミッドを建てた文明もあった。つまり“知られていなかった”だけで、“なかった”わけじゃないんですね。

|

|

|

ヨーロッパ中心の価値観が作った言葉

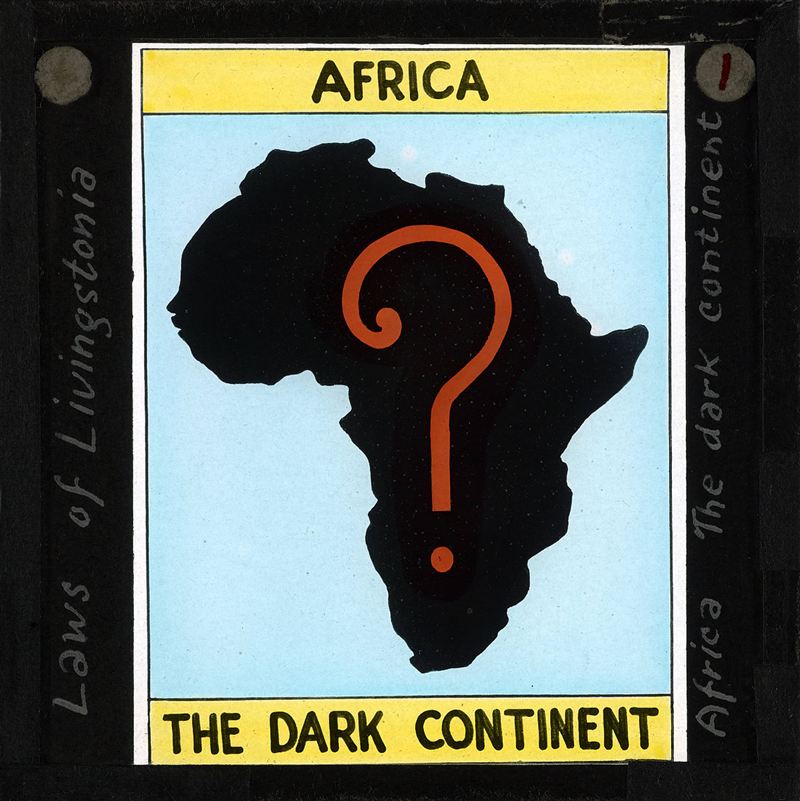

19世紀に「暗黒大陸」と称されたアフリカを象徴する地図

出典:Public domainより

この「暗黒大陸」という言葉が問題なのは、それがヨーロッパ中心の視点から生まれてしまった点です。「ヨーロッパから見て遠い」「よく知らない」「文化が自分たちと違う」→「野蛮、遅れてる」っていう一方的なラベリング。しかもそれが、のちの植民地主義を正当化する口実にも使われてしまった。

つまり、「文明を教えてあげよう」っていう上から目線の支配が、こういう言葉によって後押しされてしまったんですね。

ちなみに上の画像は、スコットランド教会外国伝道委員会が制作したランタン・スライドの一部で、アフリカ大陸に疑問符が重ねられたデザインが特徴です。これについても、まさに当時のヨーロッパ諸国がアフリカを「未知で未開の地」と見なしていたことを象徴しています。このような視点が、帝国主義的な探検や植民地化の正当化に利用されたんですね。

今では使われない“差別的表現”

現代では「暗黒大陸」なんて言い方は差別的・時代錯誤とされ、ほとんど使われなくなっています。もし耳にしたとしても、それは昔の表現が残っているだけで、今のアフリカを適切に表しているとは言えません。

54か国それぞれに文化・言語・歴史があり、経済的にも急成長している国がたくさんあるアフリカ。もはや「暗黒」とは真逆の、“多様でダイナミックな大陸”として注目されているんです。

「暗黒大陸」って言葉は、実際にはアフリカを知らなかった時代の“ヨーロッパの無知”を反映したものにすぎません。知識がなかったからこそ生まれたレッテル。でも今はそのベールが少しずつはがれて、多様で豊かなアフリカの姿が見えるようになってきています。名前の裏にある背景、ちゃんと知っておくと見方がガラッと変わりますよ。

|

|

|