ガーナとはどんな国?「黄金の国」の特徴と成り立ち

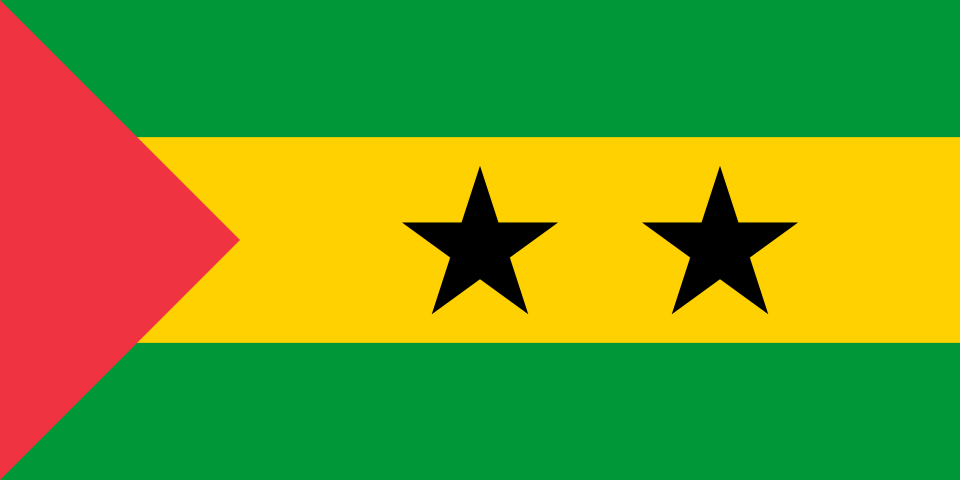

ガーナの国旗

赤は独立のための闘争、黄は鉱物資源、緑は自然、黒い星はアフリカの自由と団結を象徴する

ガーナの場所

西アフリカに位置し、南にギニア湾、北にブルキナファソ、西にコートジボワール、東にトーゴと接する

| 正式名称 | ガーナ共和国 |

|---|---|

| 首都 | アクラ |

| 面積 | 約23.9万平方キロメートル |

| 人口 | 約3,500万人(2024年推定) |

| 公用語 | 英語 |

| 通貨 | ガーナ・セディ(GHS) |

| 地理 | 西アフリカに位置し、ギニア湾に面する。森林地帯とサバンナが広がる。 |

| 歴史 | 1957年に英領ゴールドコーストから独立。サブサハラ・アフリカ初の独立国。クワメ・エンクルマが初代大統領。 |

| 経済 | 金、カカオ、石油などの資源が豊富。比較的安定した民主主義国家として評価が高い。 |

| 文化 | 多様な民族が存在し、伝統音楽やダンスが盛ん。アシャンティ王国の文化遺産が今も残る。 |

| 国際関係 | 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の中心的存在。 |

「ガーナ」と聞くと、日本ではチョコレートの原料であるカカオの産地として知られているかもしれませんね。でも実は、ガーナは西アフリカで初めて植民地支配から独立を果たした国であり、今も民主主義と経済発展を両立させようと努力している西アフリカのリーダー的存在なんです。ここでは、そんなガーナの歴史や社会、文化、そして地理について、深掘りしていきましょう。

|

|

|

どんな歴史?

ガーナ帝国の勢力圏(サハラ交易期)

塩と金のサハラ交易を軸に繁栄した西アフリカ初期の王国で、後世の諸王国や近代国家ガーナへ連なる起源像を示す。

出典:『Ghana_empire_map』- Photo by Luxo / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

ガーナの歴史は、アフリカの中でもとても象徴的です。中世にはガーナ帝国という同名の大帝国が西アフリカ内陸部に存在していましたが、現在のガーナとは地理的に異なります。

現在の国土に関わる歴史としては、15世紀にポルトガル人が到達し、その後イギリス、オランダ、デンマークなどヨーロッパ各国が「黄金海岸」として拠点を構えるようになります。これが奴隷貿易と金の輸出の重要なルートになり、長くヨーロッパ列強の争奪の的となりました。

1957年、クワメ・エンクルマの指導のもとサブサハラ・アフリカで初めての独立国家として誕生。この出来事はアフリカ独立運動の象徴となり、他国にも大きな勇気を与えたんです。

どんな社会?

ガーナの首都“アクラ”

大西洋沿岸に広がる経済と交通の要衝であり、近代的な高層ビルと活気ある都市文化が共存する西アフリカの成長都市。

出典:Photo by Synth85 / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

ガーナの社会は、アフリカの中でも比較的安定した民主主義を実現していることで知られています。多民族国家でありながら、平和的な共存が実現している点も大きな特徴です。

政治|民主主義の模範と市民参加

政治体制は大統領制の共和国で、定期的に選挙が行われており、政権交代も平和的に実現しています。これはアフリカ諸国の中ではかなり優秀なケースで、「民主主義の優等生」と呼ばれることも。メディアの自由も比較的保たれており、市民の政治参加意識も高めです。

経済|資源と農業が支える多角経済

ガーナの経済は、資源と農業のバランス型です。金、ボーキサイト、石油などの資源が豊富で、近年は石油生産国としての地位も高まってきています。農業ではカカオ豆の生産量が世界トップクラスで、チョコレート産業に欠かせない存在です。一方で、都市と地方の経済格差や、若年層の失業など、まだまだ課題も残されています。

宗教|信仰の多様性と地域社会の結びつき

国民の多くはキリスト教徒で、プロテスタント系が多数派を占めますが、カトリック、イスラム教徒、伝統宗教の信者も共存しています。宗教は社会に深く根づいていて、日常生活にも多くの影響を与えています。教会は地域コミュニティの中心であり、信仰と社会活動が密接につながっているんです。

言語|英語と民族語が織り成す言語景観

公用語は英語ですが、実際の生活ではアカン語(トウィ語やファンティ語)をはじめとした多様な民族語が日常的に使われています。バイリンガルやマルチリンガルの人が多く、言葉による柔軟なコミュニケーション能力が自然と身についているんです。

|

|

|

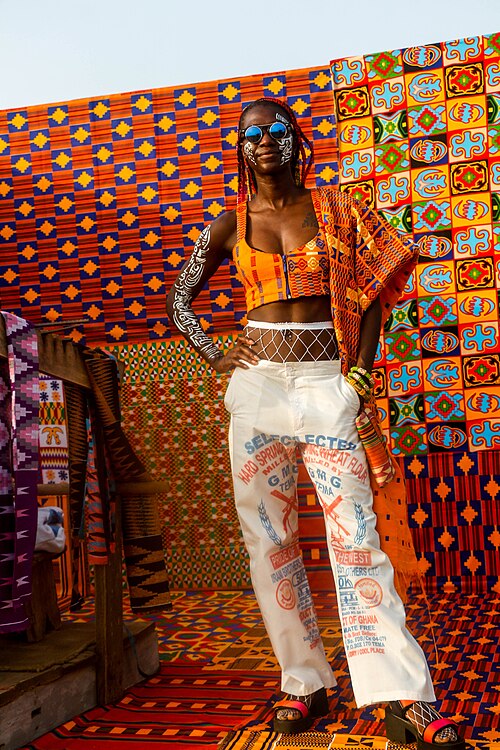

どんな文化?

ケンテをまとうガーナ女性

アカン系の伝統織物ケンテをまとった姿で、祝祭や通過儀礼に用いられ、色と文様に宿る意味が共同体の文化を語る。

出典:Photo by Fquasie / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

ガーナの文化はとにかく色鮮やかでリズミカル。音楽やダンス、衣装や儀式など、どれをとっても「生きた文化」が今も人々の暮らしに息づいています。西アフリカらしいエネルギーと優しさが混ざった、人懐っこい文化なんですよ。

美術|模様と魂を映す芸術

伝統的なアディンクラ模様やカンテ布が有名で、衣装や装飾品、家具などに多く使われています。また、独創的なのが「棺桶アート」。亡くなった人の職業や個性にちなんだ形(魚、飛行機、携帯電話など)で作られるカラフルな棺桶が、ガーナの葬儀文化を象徴しています。アートが日常と死生観に直結しているのが面白いですよね。

スポーツ|国民を一つにするフィールド

ガーナといえばやっぱりサッカー。ナショナルチーム「ブラックスターズ」はアフリカの強豪として知られていて、W杯でも何度も熱い試合を繰り広げてきました。国内リーグも盛んで、ヨーロッパのクラブチームに渡る選手も多いです。スポーツは若者にとって夢と誇りの源です。

食事|スパイス香る屋台文化

ガーナの食文化はトウモロコシ、キャッサバ、バナナなどをベースにした料理が多く、フフ、バンク、ケンケなどの主食に、ピーナッツソースやスパイシーなスープをかけて食べるのが定番スタイル。味はしっかり濃いめで、辛いもの好きにはたまりません。屋台文化も発達していて、ストリートフードが日常食として定着しています。

建築|伝統と植民地遺産の共演

都市部ではモダンなビルが増えていますが、農村では今も伝統的な泥造りの家が使われています。特に北部のタミルの家屋は独特な丸みのあるデザインで、世界遺産にも登録されているんです。また、植民地時代の名残としてイギリス風の教会や官庁建築も点在しており、歴史と現代が共存しています。

|

|

|

どんな地理?

ボルタ湖の湖岸(ガーナ)

アコソンボ・ダムにより形成された巨大な人造湖で、内陸交通と発電、漁撈の舞台となり国土の骨格を形づける地理的特徴を示す。

出典:Photo by Celestinesucess / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

ガーナは西アフリカのギニア湾に面した熱帯気候の国で、自然と人々の暮らしが密接に結びついています。海、森林、サバンナ、湖──バラエティ豊かな風景が広がっていて、観光資源としても注目されています。

地形|多彩な地形が生む暮らし

地形は比較的なだらかで、中央部にはアシャンティ高原、北部は乾燥したサバンナ地帯、南部は熱帯雨林や海岸地帯が広がります。世界最大級の人造湖であるボルタ湖もガーナ国内にあり、漁業や水運、発電などで国の生活を支えています。

気候|南北で変わる季節のリズム

南部は熱帯モンスーン気候で雨が多く、北部はサバンナ気候で乾燥しています。雨季と乾季があり、農業にも大きな影響を与えています。平均気温は高めですが、海風のおかげで南部は比較的過ごしやすいんですよ。

自然|多様性あふれるエコツーリズム

自然環境は豊かで、カクム国立公園の吊り橋やモレ国立公園の野生動物など、エコツーリズムにも力が入れられています。また、アシャンティの聖なる森や海沿いのラグーンなど、伝統や信仰と結びついた自然も多く、人々の精神文化ともリンクしているんです。

ガーナは、西アフリカの中でも歴史的にも文化的にもリーダーシップを持つ国です。民主主義、経済、文化、どれをとってもバランスの取れた魅力が詰まっていて、「知るほど好きになる国」。次にアフリカの国を学ぶなら、ガーナは絶対に外せません。

|

|

|