アフリカの食料自給率が低い理由は?

「アフリカって農業大陸でしょ?なのにどうして食料が足りないの?」

こんな疑問、持ったことありませんか?実はこれ、よくある“アフリカのイメージ”と現実のギャップなんです。確かにアフリカには広大な土地と豊かな自然があるのに、多くの国で食料自給率が低く、海外からの輸入に頼っているのが現実。

一体なぜこんなことが起きているのか?ここではその理由を、5つの視点からわかりやすく解説します!

|

|

|

1. 気候の厳しさと不安定さ

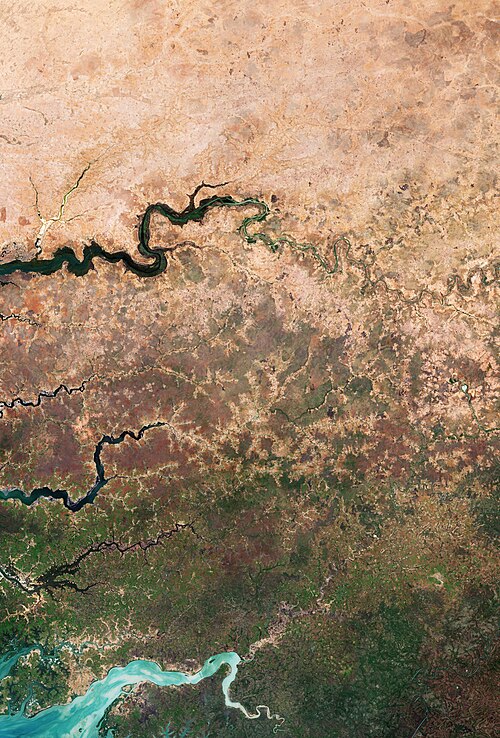

サヘルの砂漠化の進行

気候変動や降水量減少により土地が劣化し、裸地が村落周辺から広がっている様子。

出典:『Desert_greenery_ESA19443666』- Photo by European Space Agency / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 IGO

アフリカの大地は広くて緑もある…ように見えますが、実は農業に適した地域はかなり限られているんです。

- サハラ砂漠のような超乾燥地帯が北に広がり

- サヘル地域では雨季と乾季が極端

- 干ばつや洪水といった自然災害も頻発

この気候の“ブレ”が、農作物の安定供給を難しくしているんですね。

「今年は雨が少なかったから不作」「虫害がひどくて全滅」なんてことが毎年のように起きる地域もあります。

2. 伝統的な農業のままで効率が低い

多くの農民は、小規模・家族単位で昔ながらの方法(手作業中心、牛で耕すなど)で農業をしています。

でもそれだと──

- 作業効率が低くて収量が限られる

- 肥料・農薬・灌漑設備などが十分に整っていない

- 知識や技術の更新がなかなか進まない

つまり「作ってはいるけど、需要に見合うだけの量が確保できない」という状況になってしまうんです。

3. 若者が農業をやりたがらない

都市への人口流入が進む中で、若者たちが農業を“古くさい職業”と見ていることも問題の一つ。

教育を受けた若者たちは、できれば都市で働きたい。農村は人手不足。結果として、高齢者が細々と続ける農業になってしまって、生産性が上がらないという悪循環に。

また、農業に投資しても稼げないと思われているので、資金や機械化への支援もなかなか進みません。

|

|

|

4. 自国向けより“輸出向け作物”を作っている

ガーナのカカオ豆の天日乾燥

カカオ輸出は、ガーナの経済を支える柱であると同時に、モノカルチャー経済の典型的な事例

出典:『Cocoa beans on a dryer』-Photo by MayorParis/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

「食料が足りないのに農業大国ってどういうこと?」と思う方も多いかもしれません。

でも、ここがポイントなんです。

アフリカでは──

- カカオ(コートジボワール、ガーナ)

- コーヒー(エチオピア、ケニア)

- 綿花や茶葉などの現金収入作物

こうした輸出用の作物ばかり作って、自国向けの主食作物(米、とうもろこし、野菜など)が手薄になるケースが多いんです。

これは、植民地時代の経済構造を引きずっているとも言われ、輸出優先=自国民の食生活が後回しという形になりやすいんですね。

5. 輸入依存が“当たり前”になっている

一部の国では、「どうせ安くて質のいい食料が海外から手に入るから」と、国内生産を強化しようとしない傾向もあります。

たとえば──

- ナイジェリアは米の生産地だけど、タイ産やインド産の米を大量に輸入

- 都市のスーパーや市場では外国製品が当たり前になっている

結果として国内農業が育たず、食料自給率も上がらないままというジレンマに陥っているんです。

アフリカの食料自給率が低いのは、単に「作ってないから」ではなく、気候、制度、経済構造、そして人々の意識──それぞれが複雑に絡み合った結果なんです。でも、逆に言えば、それだけ“改善の余地がたくさんある”ということ。今、アフリカでは「農業こそ未来を変えるカギ」として、少しずつ改革が始まっています。

|

|

|