ギニアビサウとはどんな国?「カシューナッツの国」の特徴と成り立ち

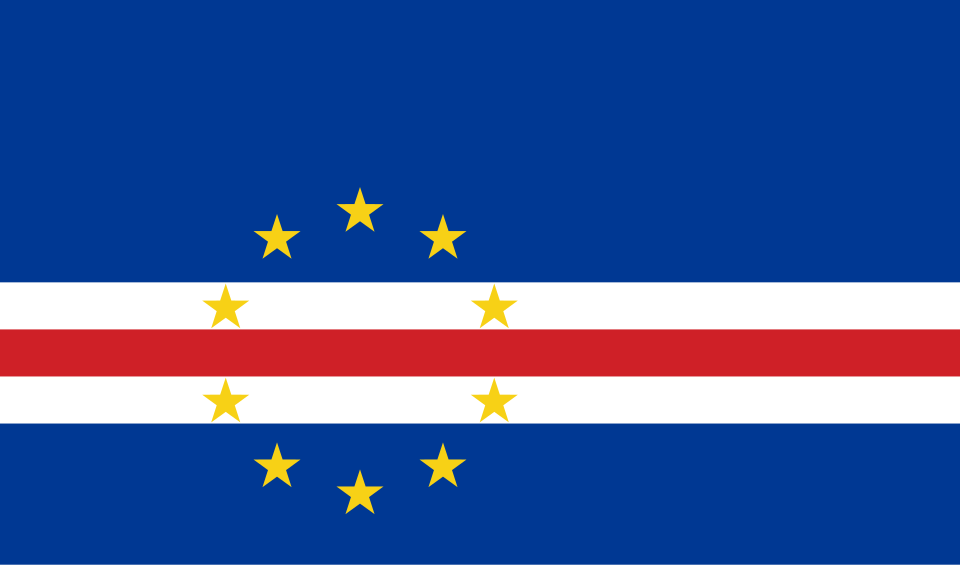

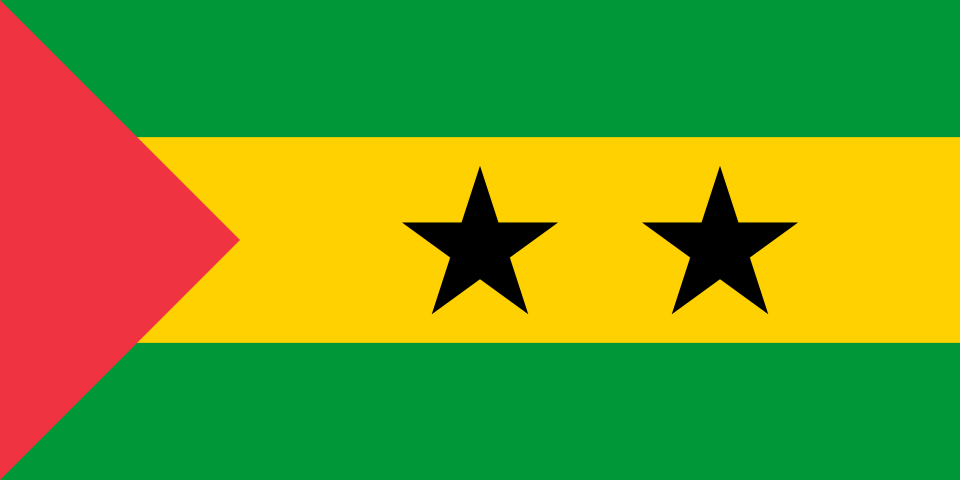

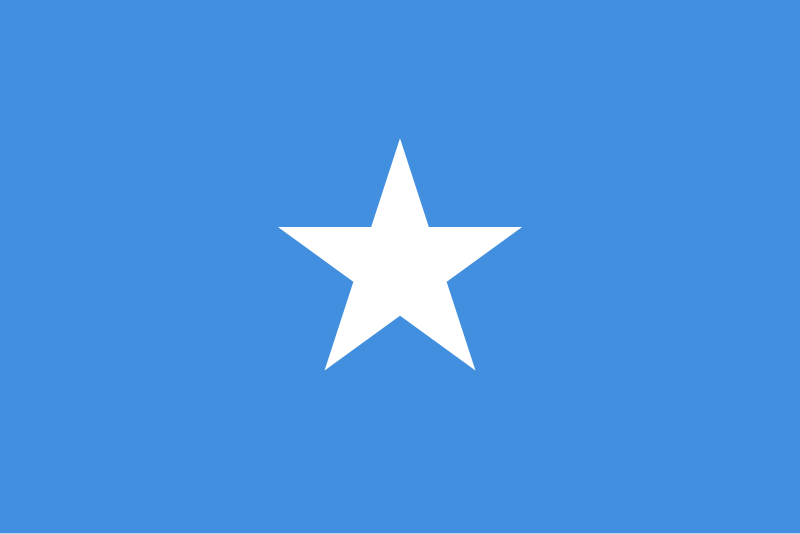

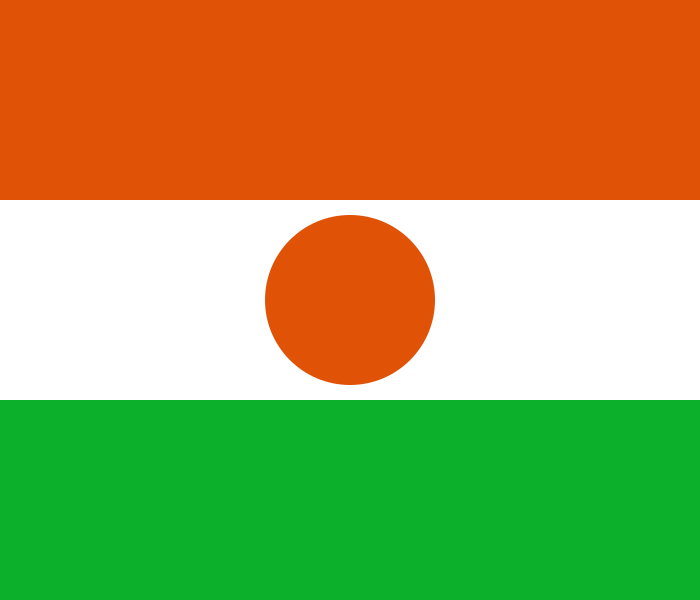

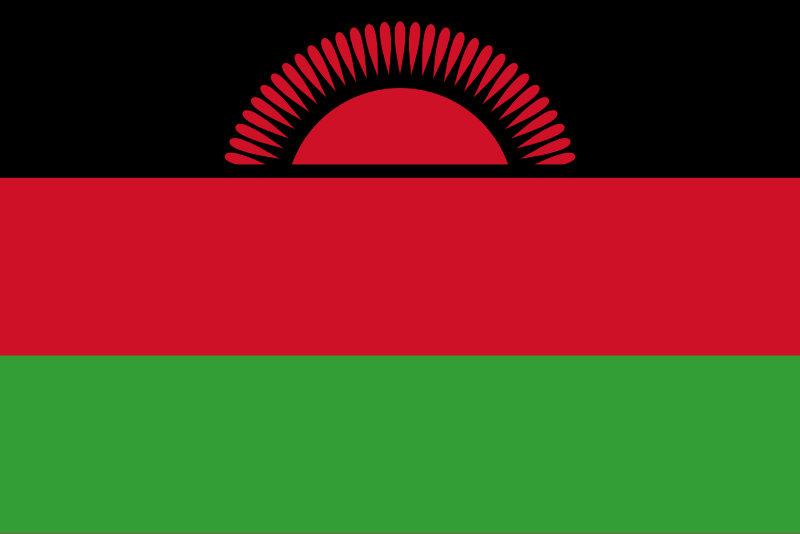

ギニアビサウの国旗

赤は独立闘争の犠牲、黄は太陽、緑は大地と農業、黒い星はアフリカの自由と団結を象徴する

ギニアビサウの場所

西アフリカに位置し、西は大西洋に面し、北にセネガル、南と東にギニアと接する

| 正式名称 | ギニアビサウ共和国 |

|---|---|

| 首都 | ビサウ |

| 面積 | 約3.6万平方キロメートル |

| 人口 | 約200万人(2024年推定) |

| 公用語 | ポルトガル語 |

| 通貨 | CFAフラン(XOF) |

| 地理 | 西アフリカに位置し、大西洋に面する。デルタ地帯とマングローブ林が特徴的。 |

| 歴史 | 1973年にポルトガルから独立(翌年正式承認)。クーデターや政変が頻発してきた。 |

| 経済 | カシューナッツが主要輸出品。政治の不安定さが経済発展を妨げている。 |

| 文化 | クレオール文化と伝統儀式が混在。民族舞踊や打楽器音楽が盛ん。 |

| 国際関係 | アフリカ連合やポルトガル語圏共同体に加盟。 |

「ギニアビサウ」って、ギニアとは違うの?って思っちゃうかもしれませんよね。実は、ギニアビサウはギニアとはまったく別の独立国で、西アフリカの大西洋沿いに位置しています。「ビサウ」は首都の名前で、他のギニア諸国と区別するために国名にくっつけられたんです。国としては小さめですが、緑あふれる群島、複雑な政治の歴史、多彩な文化がギュッと詰まった、ちょっとマニアックで魅力たっぷりな国。ここではそんなギニアビサウを「歴史・社会・文化・地理」の視点から、やさしく深掘りしていきます。

|

|

|

どんな歴史?

カシェウの要塞

ポルトガルが築いた交易拠点の一つで、のちのポルトガル領ギニア(現ギニアビサウ)の成立過程を物語る史跡。

出典:Photo by Jcornelius / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

ギニアビサウの歴史は、マリ帝国やカサンカ地方の王国にさかのぼりますが、近世以降はポルトガルの植民地として長く支配されることになります。その中でも特徴的なのが、アフリカでもっとも過酷な独立戦争のひとつを戦い抜いたということ。

1960年代から1970年代にかけて、アミルカル・カブラルというカリスマ的指導者のもとで、ギニアビサウとカーボベルデが共通の独立運動を展開。

1973年には事実上の独立を宣言し、1974年にポルトガルがこれを承認。これはアフリカの脱植民地化の流れを加速させる画期的な出来事でもあったんです。その後は軍政とクーデターが何度も繰り返され、政治の安定には今も課題が残っています。

どんな社会?

ギニアビサウの首都“ビサウ”

落ち着いた雰囲気の中に活気が感じられる都市で、歴史的街並みと人々の日常が交差するギニアビサウの政治・文化の中心地。

出典:『Bissau_city_center』- Photo by Nammarci / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

ギニアビサウの社会は、多民族・多言語・多宗教のミックススタイル。人々はとても親しみやすく、日常生活では音楽と笑いがあふれていますが、政治や経済の不安定さは市民生活にも影響を与えています。

政治|クーデター多発下の和解と対話

政治体制は共和制ですが、クーデターと政権交代が多発していて、安定とは言えません。選挙は実施されていますが、軍の影響力が強く、政党政治の根づき方もまだ途上。最近は政治的な対話と和解プロセスが進められていて、民主主義の土台を築こうとする努力が続けられています。

経済|カシューナッツ依存と付加価値創出の課題

経済の主軸はカシューナッツと農業。特にカシューナッツは世界的な輸出品で、農民の収入源になっています。ただし加工産業が少ないため、原材料のまま輸出されることが多く、付加価値を国内に残せないという課題も。インフラの整備も遅れており、外国からの支援や移民からの送金が重要な収入源になっている状況です。

宗教|多宗教共存の祝祭コミュニティ

イスラム教、キリスト教、伝統宗教がバランスよく存在し、宗教間の対立が少ないのが特徴。特に田舎では、自然や祖先を大切にする精霊信仰が今も強く根づいています。祝祭の時期には宗教の垣根を越えて人々が集まり、一体感のあるコミュニティが形成されているんです。

言語|クリオウロ共通語と多言語社会

公用語はポルトガル語ですが、実際にはクリオウロ語(ポルトガル系クレオール)が事実上の共通語として使われています。さらにバランタ語、フラニ語、マンディンカ語などの民族語も話されていて、マルチリンガルな日常が当たり前。文字の読み書きよりも口頭の伝達文化が強い社会なんです。

|

|

|

どんな文化?

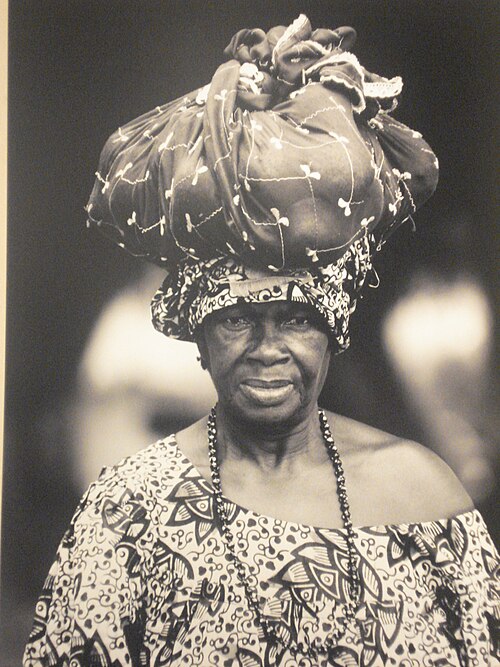

ギニアビサウの女性衣装

頭布や布地の色柄に、地域の伝統文化や身だしなみの価値観が表れる。

出典:Photo by Odile RAPEAU / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

ギニアビサウの文化は、音楽と舞踊、祭りと物語が生活の真ん中にあります。都市でも田舎でも、夜になるとどこからともなく太鼓の音が聞こえてきて、人が自然と集まる──そんな文化が今も生きているんです。

美術|スピリチュアルな仮面と手仕事の融合

日常生活の中に工芸・装飾・宗教的な象徴が溶け込んでいます。特に民族ごとの仮面や木彫りの像は、精霊や祖先とつながるためのスピリチュアルなアイテム。加えて、布地のパターンやビーズ装飾など、細やかな手仕事の文化も息づいています。

スポーツ|欧州舞台に挑む若き才能

サッカーは断トツで国民的スポーツ。プロ選手の多くがヨーロッパのクラブで活躍していて、ポルトガル代表に入るギニアビサウ出身の選手も少なくありません。スポーツは貧困を抜け出すための手段でもあり、若者たちの希望になっています。

食事|海の幸と発酵文化が織り成す味覚

ギニアビサウ料理は、お米とソースを組み合わせるスタイルが基本。特に魚のトマト煮、オクラ入りのピーナッツソース、アティエケ(発酵キャッサバ)などが人気です。海沿いの国なので魚介類がとにかく新鮮で、グリルした魚をレモンと唐辛子で食べるのが定番。田舎ではパーム酒や伝統的な発酵飲料もよく飲まれています。

建築|ポルトガル植民地建築と伝統住居の共存

首都ビサウでは、植民地時代のポルトガル風建築が多く見られ、色あせたけど味わい深い街並みが広がっています。一方、地方では土とワラを使った伝統的な家屋が今も使われていて、地域の気候や生活に合った工夫が見られます。

|

|

|

どんな地理?

ビオンボ州(ギニアビサウ)のマングローブ沿岸

大西洋岸に広がるマングローブと入り組んだ河口群。低平な海岸地形が国土の大部分を形づくり、ビジャゴス諸島へ連なる独特の景観を生む。

出典:『Biombo_coastal_mangrove』- Photo by Nammarci / Wikimedia Commons CC BY 3.0

ギニアビサウは西アフリカの大西洋沿いに位置する国で、なんといっても緑豊かな群島とマングローブ林が特徴的。平坦な土地と水辺が多く、自然との距離がとても近い国なんです。

地形|群島と本土が織りなす多様風景

国土は本土とビジャゴ諸島という群島で構成されています。特にビジャゴス諸島はユネスコの生物圏保護地域にもなっていて、自然と人間の共生がテーマになっている地域なんです。内陸部には湿地帯やサバンナもあり、農業や漁業に適した環境が整っています。

気候|モンスーン気候と海風の恩恵

熱帯モンスーン気候で、雨季(6月〜10月)と乾季(11月〜5月)がはっきりしています。年間を通じて気温は高めで湿度も高いですが、海風のおかげで比較的過ごしやすい場所もあります。雨季には一気に緑が広がり、農作物が育つ大切な時期になります。

自然|生物多様性とエコツーリズムの聖地

自然の豊かさはギニアビサウの大きな魅力。ビジャゴ諸島ではジュゴン(海牛)、カメ、イルカなどが見られ、生物多様性のホットスポットとしても知られています。バードウォッチングやカヤック体験など、自然と遊べる場所がたくさんあって、エコツーリズムの可能性もどんどん広がってきています。

ギニアビサウは、アフリカの中でもちょっと異色の海と森に囲まれた、音と物語の国。歴史の重みを背負いながらも、日々を明るく生きる人々の姿がとても印象的です。知られざるこの国を知ることで、アフリカの多様性の奥深さが、きっともっと面白くなってくるはずですよ。

|

|

|