アフリカはなぜ雨季・乾季がはっきりしてるの?

アフリカの多くの地域──特にサバンナや熱帯地域では、「雨季」と「乾季」がびっくりするほどはっきり分かれていて、「ある時期だけ一気に雨が降って、あとはずーっとカラカラ」なんてことがよくあります。

日本の四季のようなグラデーションとはまったく違う、“メリハリ型”の気候なんですね。

でも、いったいなぜアフリカでは雨が降る時期と降らない時期がこんなにもクッキリ分かれるのでしょうか?

その答えは、実は「赤道をめぐる空気の動き=大気循環」にありました。

|

|

|

赤道低圧帯が“雨のベルト”を作る

赤道低圧帯と対流性の雨

貿易風が収束して上昇流が生まれ、積乱雲が帯状に連なって激しい雨をもたらす。季節移動に合わせて雨帯も動く。

出典:Photo by NASA / Wikimedia Commons Public domainより

まず、地球の大気は赤道で太陽の熱をたくさん受けて上昇気流(空気が上にのぼる)が発生します。すると、そこにたっぷり水蒸気を含んだ雲ができて、激しいスコール(にわか雨)が降ります。

この“雨を生む帯”のことを「赤道低圧帯」と呼び、これがアフリカの中央部(コンゴ盆地など)を中心に常に存在しているんですね。

その雨の帯が“季節で移動”する

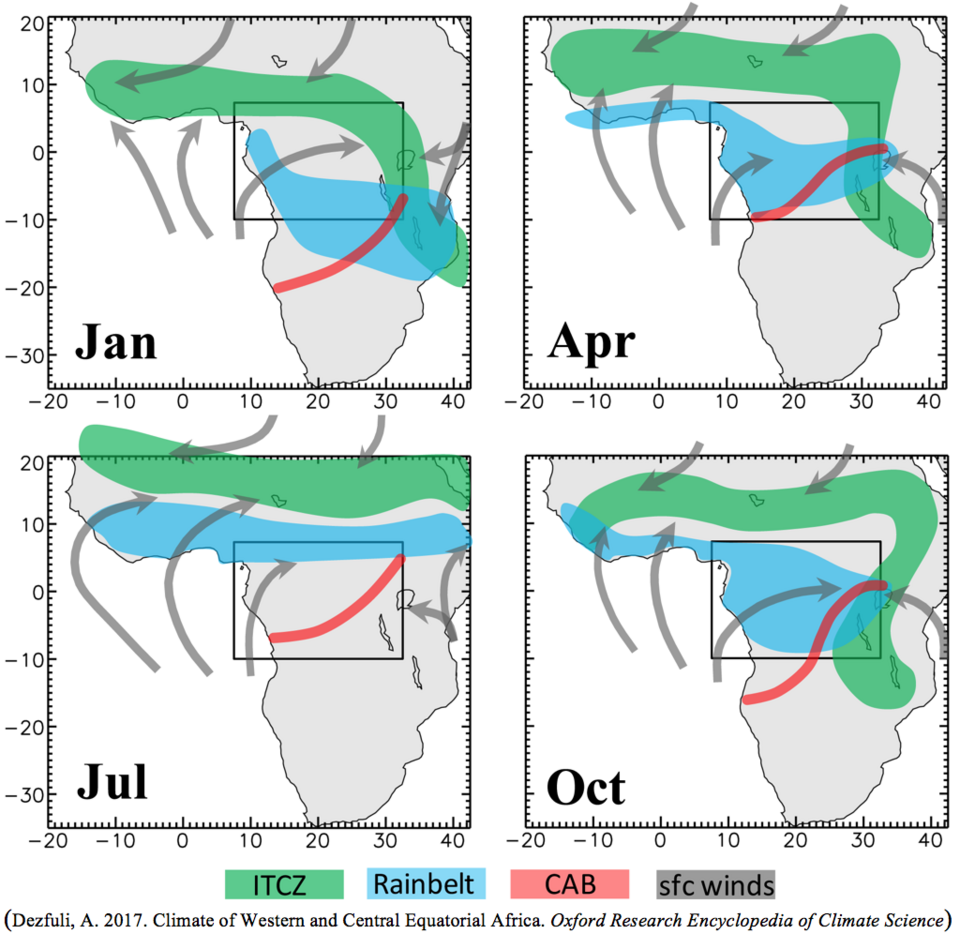

アフリカ上の赤道低圧帯(ITCZ)

貿易風が収束して上昇流を生み、雨帯が季節移動する様子を示す概念図。最大降水域は大陸上でITCZとずれることもある。

出典:Photo by Amin Dezfuli / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

この赤道低圧帯、じつは1年中同じ場所にあるわけじゃありません。地球が太陽の周りを回っていることによって、太陽が強く照らす位置(太陽直下点)が季節によって北や南に移動します。

その結果、赤道低圧帯も太陽と一緒に移動するんです。つまり──

- 6〜9月頃:北半球が夏になる → 赤道低圧帯が北上 → 西アフリカやサヘル地域に雨季がやってくる

- 12〜3月頃:南半球が夏になる → 赤道低圧帯が南下 → 南部アフリカに雨季がやってくる

この動きによって、アフリカの地域ごとに“雨が降る季節”と“乾く季節”がはっきり決まるんですね。

降る時は一気に、止むとピタリ…それが熱帯の雨

アフリカの熱帯地方では、雨季になると毎日スコールが降るような状況になりますが、乾季に入ると何ヶ月も雨が降らないこともざら。これは、そもそもこの地域の雨のメカニズムが“局所的かつ短期集中型”だからです。

- 日中の気温上昇

- → 空気が上昇

- → 雲が発生

- → 夕方にスコール

という典型的な熱帯性の雨のリズムがあり、それが雨季になると毎日のように繰り返され、乾季になると一気にピタリと止まる、というわけです。

|

|

|

海の風(モンスーン)や地形も関係している

特にアフリカ東部や西部では、モンスーン(季節風)も雨季と乾季の原因になります。例えばインド洋から吹き込む湿った東風が陸に入ることで雨が降り、逆に乾いた風が吹くと乾季が続きます。

さらに山や高原などの地形によって、雨雲が発生しやすい場所とそうでない場所もできてきます。これによって同じ国の中でも地域ごとに雨季の時期が違うなんてこともあるんです。

「雨季・乾季のリズム」が人々の暮らしを決める

この雨季と乾季のサイクルは、現地の人々の農業カレンダーや祭りの時期、さらには動物の移動や観光のベストシーズンにまで影響を与えています。

例えば、マサイマラやセレンゲティの動物の大移動は雨季と乾季の境目を読んで起きるし、農作業も雨季に種をまき、乾季に収穫というように、自然のリズムに合わせて組み立てられているんですね。

アフリカで雨季と乾季がはっきりしているのは、実は“空の動き”と“地球の傾き”という、大きな自然のサイクルによるものなんです。そしてそのリズムに寄り添って生きているのが、アフリカの自然と人々。季節がくっきり分かれるからこそ見えてくる、命のリズムがそこにあるんですね。

|

|

|