アフリカ広域で雨が降らないのはなぜ?

アフリカの広い地域──特に北部のサハラ砂漠や中部〜東部のサヘル地域などでは、「雨がほとんど降らない」「降っても一瞬だけ」なんてことが珍しくありません。実はこれ、単なる偶然や“たまたま乾いてる”からじゃなくて、大気の流れや地球の仕組みがガッチリ関係してるんです。

この記事では、アフリカ広域で雨が少ない理由を、地球規模の気象メカニズムを踏まえて、わかりやすく解説していきます!

|

|

|

亜熱帯高圧帯の存在が“雨を拒否”している

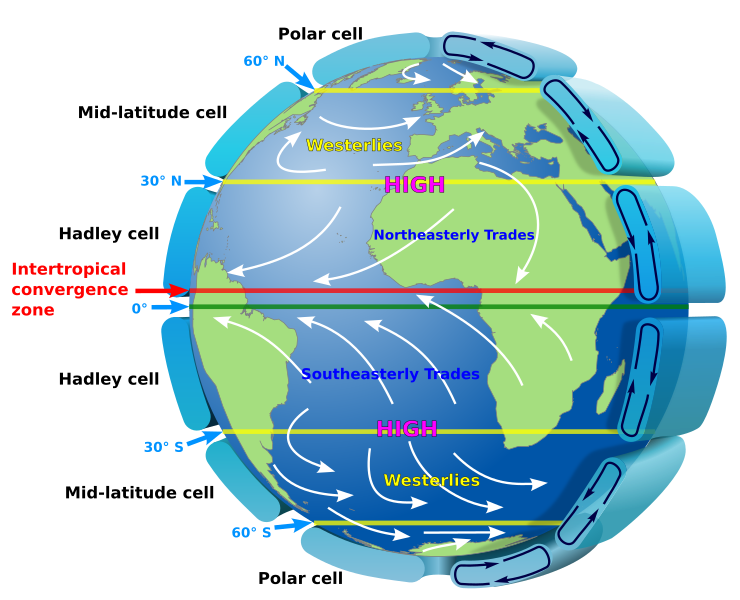

亜熱帯高圧帯とハドレー循環

低緯度で上昇した空気が緯度30度付近で下降し、高圧帯を形成。サハラなどの乾燥帯を生みやすい背景になる。

出典:『Earth Global Circulation』- Photo by Kaidor / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

まず、アフリカの北緯20度前後(ちょうどサハラ砂漠の位置)には、「亜熱帯高圧帯」と呼ばれる空気のベルトがあります。これは乾いた空気が地上に向かって降りてくる空気の流れのこと。

空気が降りてくると雲ができにくく、雨も降らないという性質があります。つまり、そもそも「雨が生まれない大気の構造」になっているんです。世界の主要な砂漠(サハラ、アラビア、カラハリ、アタカマ)がこの帯の周辺に集中しているのも、これが理由なんですね。

アフリカ大陸の“地形と広さ”が雨を阻む

アフリカは赤道を中心に南北に長〜く伸びていて、しかも大陸の真ん中あたりに大山脈が少ないという特徴があります。山があると湿った空気が上昇して雲ができやすくなるのですが、サハラ砂漠周辺にはそういった“雨を呼ぶ地形”が少ないんです。

加えて、大陸内部に向かって海風が届きにくい地形も雨不足の原因。海からの湿った空気が大地の奥まで届かないため、内陸ほど乾燥しやすいという傾向があります。

|

|

|

赤道付近の雨季も“限定的”な仕組みで動いている

赤道直下のアフリカ──たとえばコンゴやウガンダなどでは熱帯雨林が広がり、たしかに雨は多いです。でもその周辺に広がるサバナ地域(サヘル含む)では、年に一度しか雨が降らない“短い雨季”があるだけ。

これは赤道低圧帯(上昇気流で雨をもたらす帯)が、季節によって移動するから。1年を通してずっと雨が降るわけではなく、ほんの数ヶ月だけ「雨季」が訪れ、あとはカラッカラの乾季が続くのです。

インド洋ダイポール現象やエルニーニョの影響も

近年ではエルニーニョ現象(太平洋の海水温変動)やインド洋ダイポール現象など、海洋の異常がアフリカの降水パターンに影響を与えるケースも増えています。これらが起きると、通常の雨季がズレたり、完全に来なかったりすることもあるんです。

つまり、ただでさえ雨が少ない地域に、地球規模の気候変動が“追い打ち”をかけているという現実があります。

人間の活動が“雨の循環”を崩している

カメルーンの焼畑と森林伐採

焼畑で森林が失われると土壌がむき出しになり、流出や乾燥化が進む。地域の降水循環も乱れて砂漠化リスクを高める要因になる。

出典:『Slash_and_burn_agriculture,_Cameroon』- Photo by SarahTz / Wikimedia Commons CC BY 2.0より

森林伐採や過放牧などによって植生が失われると、空気中の水蒸気も減少します。もともと雨は森→蒸発→雲→雨という“水の循環”の中で起きているので、その一部が壊れると雨が降らないループが完成してしまうのです。

このようにして自然の雨サイクルが断ち切られると、元に戻すのは非常に難しく、砂漠化にも直結する深刻な問題になります。

アフリカで雨が降らないのは、単なる偶然や気まぐれじゃなくて、地球全体の“空気と水の動き”に深く関係しているんです。そこに地形や人間の活動、地球温暖化まで重なって、乾燥化に拍車がかかっている──アフリカの空を見上げると、私たちの暮らしとも意外なところでつながっているのが見えてきます。

|

|

|