アフリカの地理にまつわる雑学5選

アフリカ大陸と聞くと、広い、暑い、サバンナがある──そんなざっくりしたイメージを持ってる人も多いかもしれません。でも実際には、地理的に「え、そんなことあるの?」ってびっくりするようなトリビアがたくさん隠れてるんです。しかもそれが、歴史や文化、経済にも意外と深く関係していたりして、ただの豆知識では終わらない面白さがあります。

ここでは、そんなアフリカの「地理」にまつわるちょっと意外で面白い話を5つまとめてご紹介します。

|

|

|

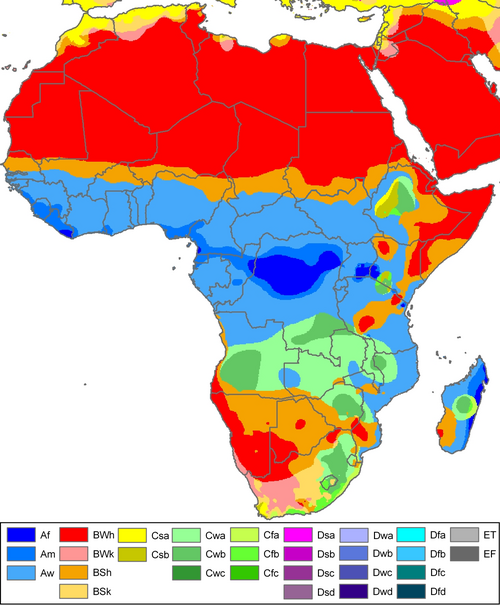

1.アフリカ大陸には「地球上のほぼ全気候帯」がある

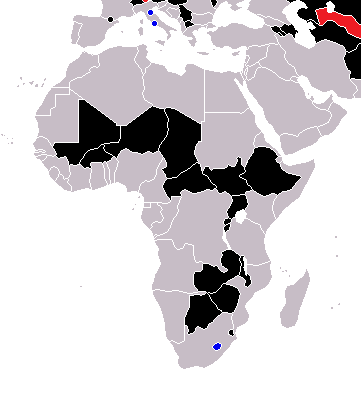

アフリカの気候分布(ケッペン区分)

赤道直下の熱帯雨林からサハラの乾燥帯、南北の温帯域まで広がり、地球上のほぼすべての気候帯が見られることを示す地図。

出典:『Africa Koppen Map』- Photo by Peel, M. C.; Finlayson, B. L.; McMahon, T. A. / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

実はアフリカって、赤道直下から亜寒帯の山岳地帯まで、地球上のほぼすべての気候帯が存在しています。熱帯雨林、サバンナ、砂漠、地中海性気候、高山気候……全部あるんです。

たとえばエジプト北部は地中海性気候で雨も少なく温暖。一方で中部アフリカのコンゴ盆地は年中雨が降る熱帯雨林地帯。そして東アフリカにはキリマンジャロ山(標高5,895m)がそびえ、山頂には雪も積もるという驚きのギャップ。アフリカ=暑い、という単純な印象ではとても語れないバラエティぶりです。

2.ナイル川は「世界一長い川」なのに、流れが逆!?

エジプト・カイロを通るナイル川

ナイル川はアフリカ大陸を南から北へ流れる川。全長約6,650kmで、アマゾン川と並ぶ世界最長の川とされています。でもここで意外なのが、流れの向き。普通、川って北から南へ流れるイメージありませんか?

でもナイル川は、赤道近くのビクトリア湖(ウガンダ)から始まって、エジプトの地中海まで“北上”するんです。これは地球の形状と傾き、そして地盤の高さによるもの。川の流れが「南から北」って、ちょっと混乱しますよね。

|

|

|

3.サハラ砂漠は「拡大中」!?南に迫る“砂の侵略”

ナミビアのサハラ砂漠

サハラ砂漠といえば、世界最大の砂漠として知られていますが、実はその面積がじわじわ拡大中なんです。特に問題になっているのが南側。サヘル地域と呼ばれる乾燥地帯に、砂漠化が進行していて、農業や牧畜に大きな影響が出ています。

この現象は気候変動や森林伐採、過放牧などが原因とされていて、アフリカ各国では「グリーンベルト(防砂林)」を植える試みも進められています。サハラ砂漠って“過去の遺産”じゃなくて、今まさに“動いている”地形なんですね。

4.アフリカには「内陸国が多すぎる」問題がある

アフリカの内陸国(海に面さない国家)の分布

出典:Avar Arnfjord Bjarmason(著作権者) /Wikimedia Commons Public domain(画像利用ライセンス)

アフリカの地図をよく見ると、内陸国(海に面していない国)の多さに気づくと思います。実際、アフリカには16の内陸国があり、これは世界でも最多レベル。

海に出られない=港が使えないということなので、貿易や物流がめちゃくちゃ不利なんです。

たとえばチャドやニジェールは輸出入に時間もコストもかかり、経済成長の大きなハンデになっています。植民地時代に“ヨーロッパの都合”で引かれた国境の影響が、今も地理的に尾を引いてる例なんですね。

ニジェール/チャド/マリ/ブルキナファソ/エチオピア/ウガンダ/ルワンダ/ブルンジ/ザンビア/ジンバブエ/ボツワナ/南スーダン/中央アフリカ共和国/レソト

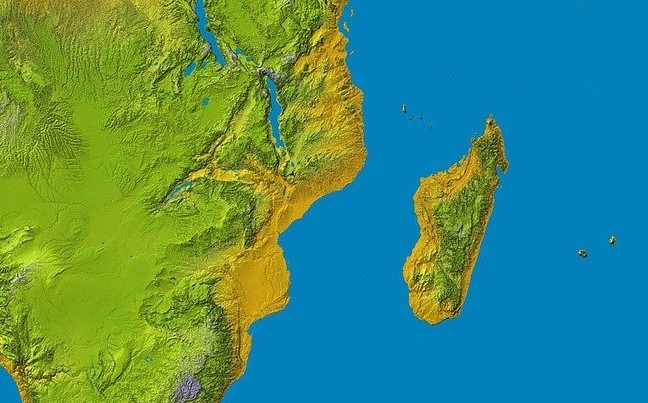

5.マダガスカル島は「陸のガラパゴス」だった

アフリカの東に浮かぶマダガスカル島は、実はアフリカ本土よりもアジアに近い文化を持っている不思議な場所。言語もマレー・ポリネシア系で、料理や風習もインドネシアっぽさが混じっているんです。

これはマダガスカルが昔、インドネシアの人々によって最初に入植されたことが理由。

しかも島の中には他のどこにもいない生き物が大量に生息していて、“進化の博物館”とも呼ばれています。地理的にはアフリカだけど、文化的にも生物学的にも別世界。まさに“陸のガラパゴス”というわけです。

アフリカの地理って、「広い」だけじゃなくて、本当にいろんな顔があるんです。川の流れ、砂漠の動き、山の高さ、気候の違い、そして島国の特異性まで──知れば知るほど、「ひとつの大陸」として語るのが難しくなるくらい。それぞれの地域が持つストーリーをもっと掘ってみたくなりますね。

|

|

|